大阪を拠点に活動するデザイナー、キュレーター、エディターの後藤哲也による“個展”。アーティストの植松琢麿と林勇気、そして兵庫県美学芸員の小林公さんとのユニットで2014年にenocoでおこなった「i WANT YOU あなたがほしい」展のポスターを起点にした、デザイン展の枠組みを問うコンセプチュアルな展覧会。

デザイナー/キュレーター/エディターの後藤哲也が運営するグラフィックデザインのためのギャラリー。出版や図書室の運営、グッズ販売なども行っています。

大阪を拠点に活動するデザイナー、キュレーター、エディターの後藤哲也による“個展”。アーティストの植松琢麿と林勇気、そして兵庫県美学芸員の小林公さんとのユニットで2014年にenocoでおこなった「i WANT YOU あなたがほしい」展のポスターを起点にした、デザイン展の枠組みを問うコンセプチュアルな展覧会。

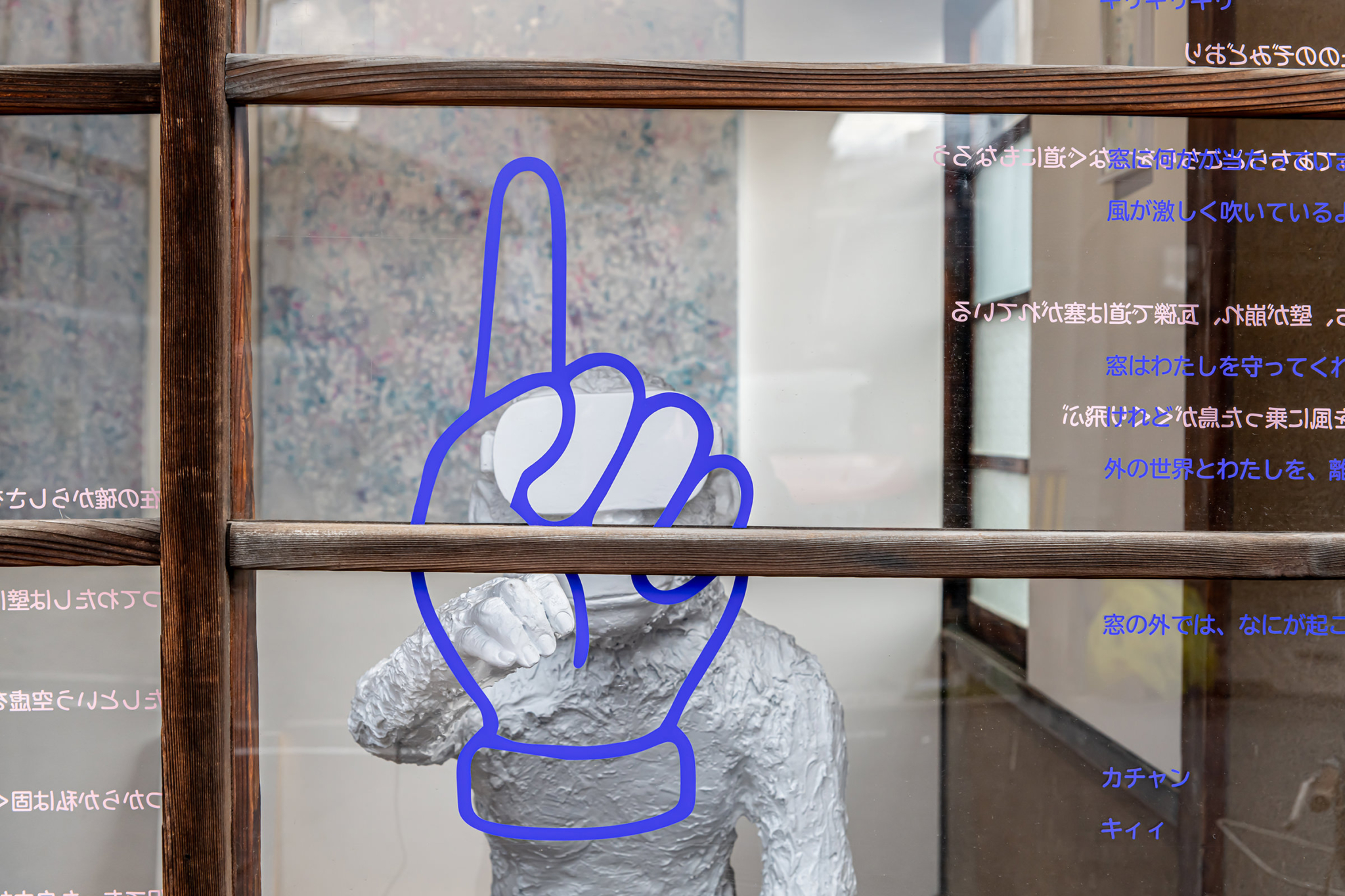

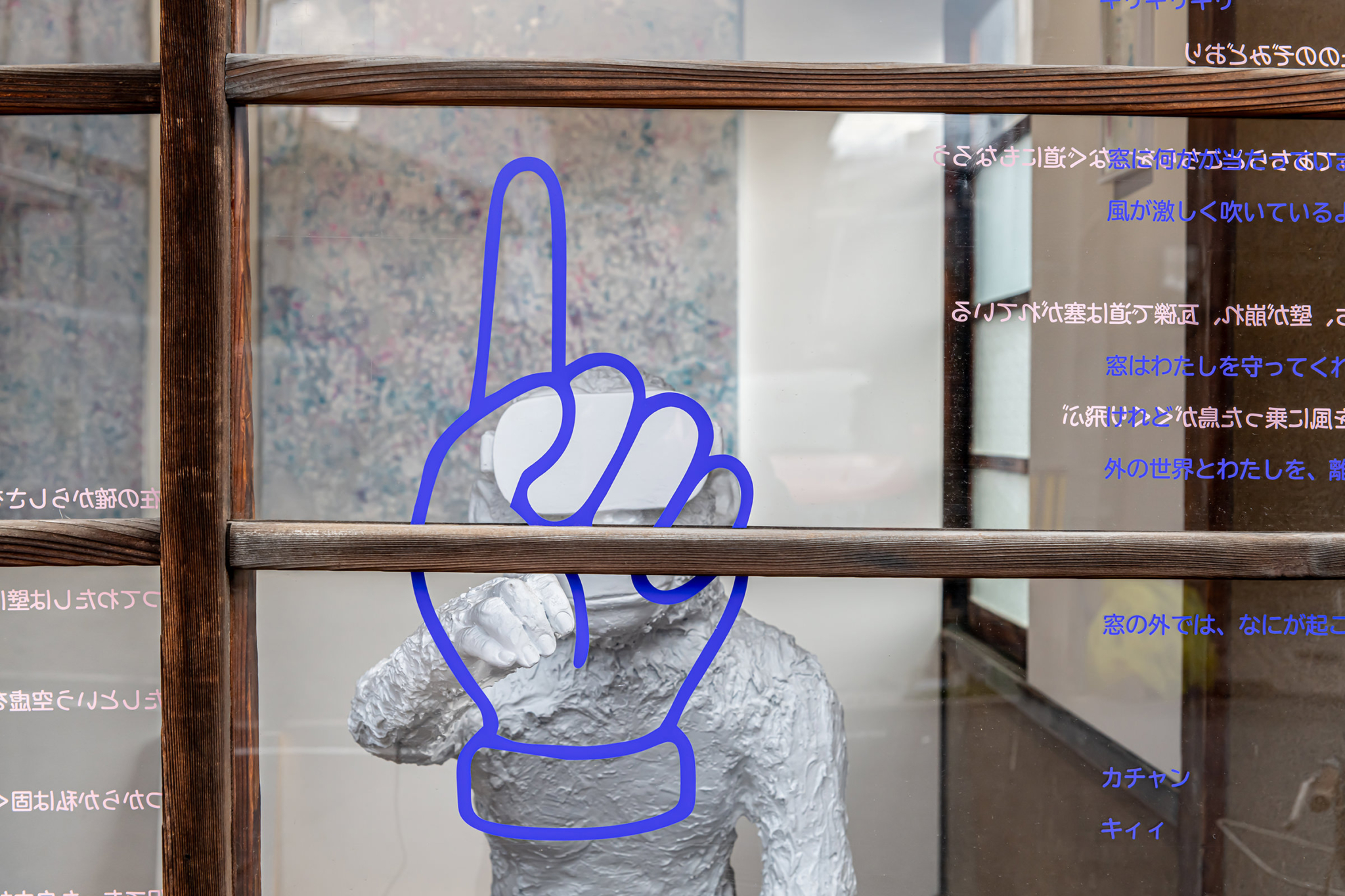

オランダ・ロッテルダムのデザインスタジオTeam ThursdayによるASAHISONOMAの柿落とし展。彼女たちがJanine Zielmanとともに開発中のタイプ生成ツール(アプリ)を用いて制作した文字の壁紙を、ASAHISONOMAの壁面に敷き詰めた。窓の外から眺めることを条件としたこのギャラリーを正しく活用し、プレゼンテーションした展覧会。

グラフィックデザイナーになるつもりはなかったのに、結局25年以上この業界の周縁にいる。今では大学でそれを教えたり、デザインの本を書いたりして、わかったような顔をしているが、それでもずっと、グラフィックデザインの境界の外側から中をのぞいている感覚を持ち続けている。

これまで手がけたグラフィックデザインの展覧会は、そのような感覚を活用した実践として、一番自分らしさが出ているものではないかと思っている。展示作品が他者のものであるのに「自分らしさ」が出せるというのも変に聞こえるかもしれない。実際、私が企画した展覧会を見に来てくれる知人からは「で、後藤さんは何をしたの?」とよく聞かれる。

私にとってのグラフィックデザインは、課題をどう視覚的に翻訳し、どう配置していくかという思考と行為のことだ。これはキュレーションとも直線的につながるものだと私は考える。一枚の紙や画面にそれを行うか、空間に行うかの違いがあるだけで、課題を解決する(あるいは提案する)ための思考があれば、それはどんなかたちにも展開可能なはずだ。自らが手を動かしたかどうかはあまり重要ではない。

しかしながら、デザイン=手の仕事である日本では、このような考えはあまり理解されず、「何をつくったのか」が問われる。

世界に視野を広げると、グラフィックデザイナーという職能はもう少し広く捉えられ、私の考えも特別ではなくなる。デザインをするだけでなく、文章を書き、本をつくり、展覧会をつくるデザイナーはめずらしい存在ではない。

このような世界の状況を知らせるためにグラフィックデザイン誌『アイデア』(No.376)で「グラフィックデザイナーと展覧会」という特集を担当した。世界のグラフィックデザインの展覧会のさまざまな試みを紹介したものだ。このような文脈に接続する展示を日本でもつくりたいと思い、その後、いくつかの展覧会で実験を試みた。それをさらに推し進めるためにはじめたのが、この「ASAHISONOMA」だ。

日本語表記は「旭荘 々(あさひそう のま)」。踊り字と呼ばれ同じ漢字を重ねるときに使われる「々」は、漢字ではなく記号。日本でしか使われていない。カタカナの「ノ」と「マ」を 組み合わせたように見えることから「ノマ」と呼ばれる。

複製物のみが立ち現れ、オリジナルが存在しないグラフィックデザインというものを表現するのに、反復を表現する「々」という字が適していると考えた。また──超個人的な理由だが──私の母方の姓が「野間」で、グラフィックデザインが生み出し得るもう一つの現実を、「もう一人の私」の「ノマ」という姓に重ねた。

ASAHISONOMAは非営利のプロジェクトで、作品を販売したり入場料を取るような仕組みをもたない。サステナブルに運営していくため、無人展示で窓からのぞく形式をとっている。展示物は、街のグラフィックデザインと同様に、そこにただ存在しているだけだ。